陰陽?なんだか難しい話だと思う人も多いかもしれません。

しかし漢方の考え方の「陰陽」とは、私たちの生活の中で知らない間に根付いている考え方なんです。今回はこの陰陽論について、漢方薬剤師の西崎れいな先生に分かりやすく解説してもらいます。

漢方医学の根幹となる陰陽論は、古代中国で考えられた自然哲学

自然界に存在する全てのものが「陰」と「陽」に分けられます。

それらは相反するものでありながら、一方がなければもう一方は存在できません。

「陰」と「陽」は常に強くなったり弱くなったりと変化しながら、バランスを保つことが理想の状態です。

四季を例に陰陽の関係を説明します。

2024年12月21日は冬至でした。

冬至は1年で最も夜が長く、最も昼が短い日であるということはご存知の通りですが、言葉を変えると・・・

「陰が極まって陽に転じる」

そんな重要な節目の日です。

この日を境に陽気が徐々に高まり明るさが増して、パワーが出てくるタイミングともいえます。

反対に、陽が極まり陰へと転じるのが夏至(2025年は6月21日)。

このようにして、1年間で陰陽サイクルが成り立っているわけです。

また、人の身体では、陰陽のバランスが崩れると不調があらわれたり、病気になると考えます。

バランスが崩れたとき、人が本来持っている自然治癒力で、正常な状態に立て直そうとします。そしてその治療の目的で用いられるのが漢方薬、鍼灸、養生です。

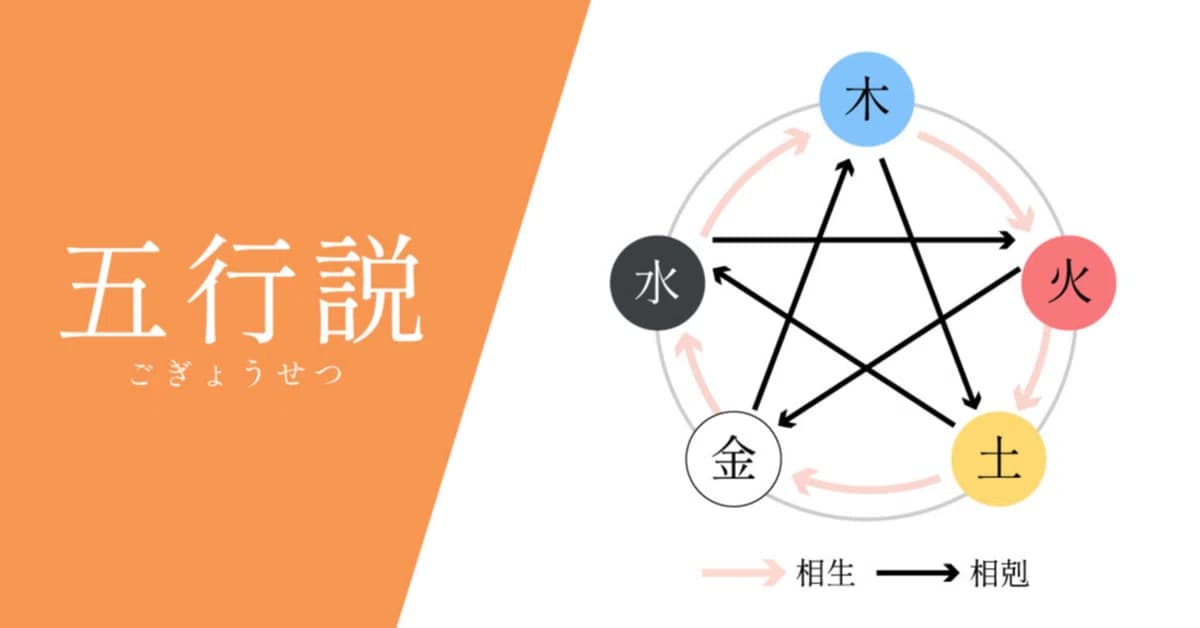

陰陽論とともに、漢方医学において重要な概念が、「五行説」です。

古代中国で別々に発生したものですが、後に結合し「陰陽五行説」として展開されています。